第1章 法的枠組み:政治活動と選挙運動の境界

日本の公職選挙法は、選挙の公正を確保するため、候補者間の機会均等を保障することを基本理念としている。この理念の根幹をなすのが、「選挙運動」と「政治活動」の厳格な区別、そして選挙運動期間外に行われる選挙運動、すなわち「事前運動」の禁止である。本章では、八潮市議会議員・荒川たかひろ氏の行為を分析する前提として、これらの法的概念の定義と、その背後にある法の精神を詳述する。

1.1 「選挙運動」および「事前運動」の定義

公職選挙法における「選挙運動」(選挙運動, senkyo undō)とは、判例・実例によれば、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」と定義されている 。この定義は、行為の形式ではなく、その目的と効果によって判断されることを示している。具体的には、以下の4つの要素を満たす行為が選挙運動と解される 1。

- 特定の選挙に関するものであること:市議会議員選挙、知事選挙など、対象となる選挙が客観的に特定できる状況であること。選挙の公示・告示の有無は問わない。

- 特定の候補者のための行為であること:当選を図ろうとする候補者(立候補予定者を含む)が明確であること。

- 投票獲得を目的とすること:候補者の当選を目的として、有権者から投票を得、または得させようとする意図があること。

- 投票獲得に有利な行為であること:その行為が、客観的に見て投票の獲得に直接的または間接的に必要かつ有利であると認められること。

公職選挙法第129条は、この選挙運動を、選挙の公示日または告示日(告示日, kokuji-bi)に立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に限定している 。この定められた期間外に行われるいかなる選挙運動も、「事前運動」(事前運動, jizen undō)として全面的に禁止されている 。たとえ選挙運動期間中には適法とされる電話による投票依頼などであっても、立候補届出前に行えば事前運動として違法となる 2。

この規制は、選挙の公正性を担保するための極めて重要な規定である。八潮市選挙管理委員会も、立候補届出前の選挙運動は事前運動として警察による取締りの対象となる可能性があると明確に注意喚起しており、当該地域においてこの規定が厳格に運用されるべきものであることを示唆している 。事前運動の禁止に違反した場合、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金が科され、選挙権および被選挙権が停止される可能性がある 。

1.2 「政治活動」の定義

一方で、公職選挙法は「政治活動」(政治活動, seiji katsudō)の自由を認めている。政治活動とは、「政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの」と定義される、包括的な概念である 3。具体的には、政策の普及宣伝、政党や政治団体の党勢拡張、時局講演会の開催、議会活動報告、後援会(後援会,

kōenkai)活動などが含まれる 7。

政治活動は、日本国憲法が保障する思想・信条の自由や表現の自由に根差すものであり、選挙運動に比べて規制は必要最小限にとどめられている 4。しかし、両者の境界は極めて曖昧であり、実態として紛らわしい場合が多い 9。重要なのは、ある行為が政治活動と選挙運動のいずれに該当するかは、その名称や形式ではなく、行為の目的、時期、態様、対象などを総合的に勘案して実質的に判断されるという点である 。

例えば、後援会活動であっても、その実態が特定の選挙における候補者の氏名普及や宣伝を主たる目的としていると認められれば、それはもはや政治活動ではなく、事前運動とみなされる 。したがって、政治家やその支援者は、自らの行為が政治活動の範囲を逸脱し、選挙運動と評価されることのないよう、常に細心の注意を払う必要がある。

1.3 「フェアスタート」の原則:事前運動禁止の背後にある理念

事前運動が厳しく禁じられている背景には、日本の選挙制度の根幹をなす「フェアスタート」という理念が存在する。これは、全ての候補者が選挙運動の号砲である告示日(いわば「よーいドン」)と同時に一斉にスタートラインに立ち、定められた期間内で公正に競争すべきであるという考え方である 1。

この原則は、単なる手続き上のルールにとどまらず、選挙における機会均等を実質的に確保するための重要な法的メカニズムとして機能している。もし事前運動が野放しにされれば、以下のような不公平が生じることは避けられない。

- 現職の優位性の固定化:現職の政治家は、知名度、資金力、そして既に組織化された後援会といった点で、新人候補者に対して圧倒的なアドバンテージを持つ。事前運動の禁止がなければ、現職は事実上、年間を通じて選挙運動を展開することが可能となり、新人候補者がその差を埋めることは極めて困難になる。

- 資金力による選挙の歪曲:潤沢な資金を持つ候補者や政党は、告示日のはるか以前から大規模な宣伝活動を行い、有権者の認知度を不当に高めることができる。これにより、選挙が政策論争ではなく、資金力や知名度を競うだけのものに変質してしまう恐れがある。

このように、事前運動の禁止は、現職の持つ固有の有利さや候補者間の経済格差が選挙結果に与える影響を最小限に抑え、より公平で民主的な競争環境を創出することを目的としている。したがって、ある行為が事前運動に該当するか否かを判断する際には、単に個々の行為の形式的な適法性を問うだけでなく、その行為がこの「フェアスタート」の原則を損ない、特定の候補者に不当な先行利益(フライング)をもたらすものではないか、という実質的な観点からの評価が不可欠となる。荒川氏の行為を分析するにあたっても、この根本理念が重要な判断基準となる。

表1.1 許容される政治活動と禁止される事前運動の比較分析

政治活動と選挙運動の区別は複雑であるため、具体的な行為を対比することでその境界を明確にすることができる。以下の表は、一般的な政治活動が、どのような状況下で事前運動とみなされる可能性があるかを示したものである。

| 行為 | 許容される政治活動 | 禁止される事前運動に該当しうる場合 |

| ビラの配布 | 政策の解説、活動報告、議会報告などを主たる内容とする。氏名・写真の大きさは常識の範囲内である 。 | 選挙の直前に不特定多数に対して無差別に配布される。氏名・写真が政策内容に比して過度に大きい。投票依頼と解釈されうる文言が含まれる 。 |

| 支持の依頼 | 選挙から相当の期間がある時期に、自らの政治理念への賛同や後援会への入会を純粋に勧誘する 2。 | 選挙直前に、「応援」「支援」といった曖昧な言葉を用いて、実質的な投票依頼を行う。不特定多数を対象とする 。 |

| 集会の開催 | 政策討論会、議会報告会、タウンホールミーティングなど、政策の周知や意見交換を主目的とする 7。 | 集会の主たる目的が、参加者に対して特定の候補者への投票を依頼することである場合。 |

| 氏名・写真の使用 | 政治活動用事務所の看板(選挙管理委員会の証票が必要)、政治活動報告書、ウェブサイトなどでの使用 。 | 選挙運動期間外に、のぼり旗、たすき、プラカードなどを用いて街頭で氏名を表示する 。 |

| 後援会活動 | 会員募集、機関紙の発行、会員向けの報告会など、団体の維持・拡大を目的とする純粋な活動 8。 | 後援会への入会勧誘を名目として、選挙直前に不特定多数の戸別訪問や文書のポスティングを行う 10。 |

第2章 配布物の法的分析

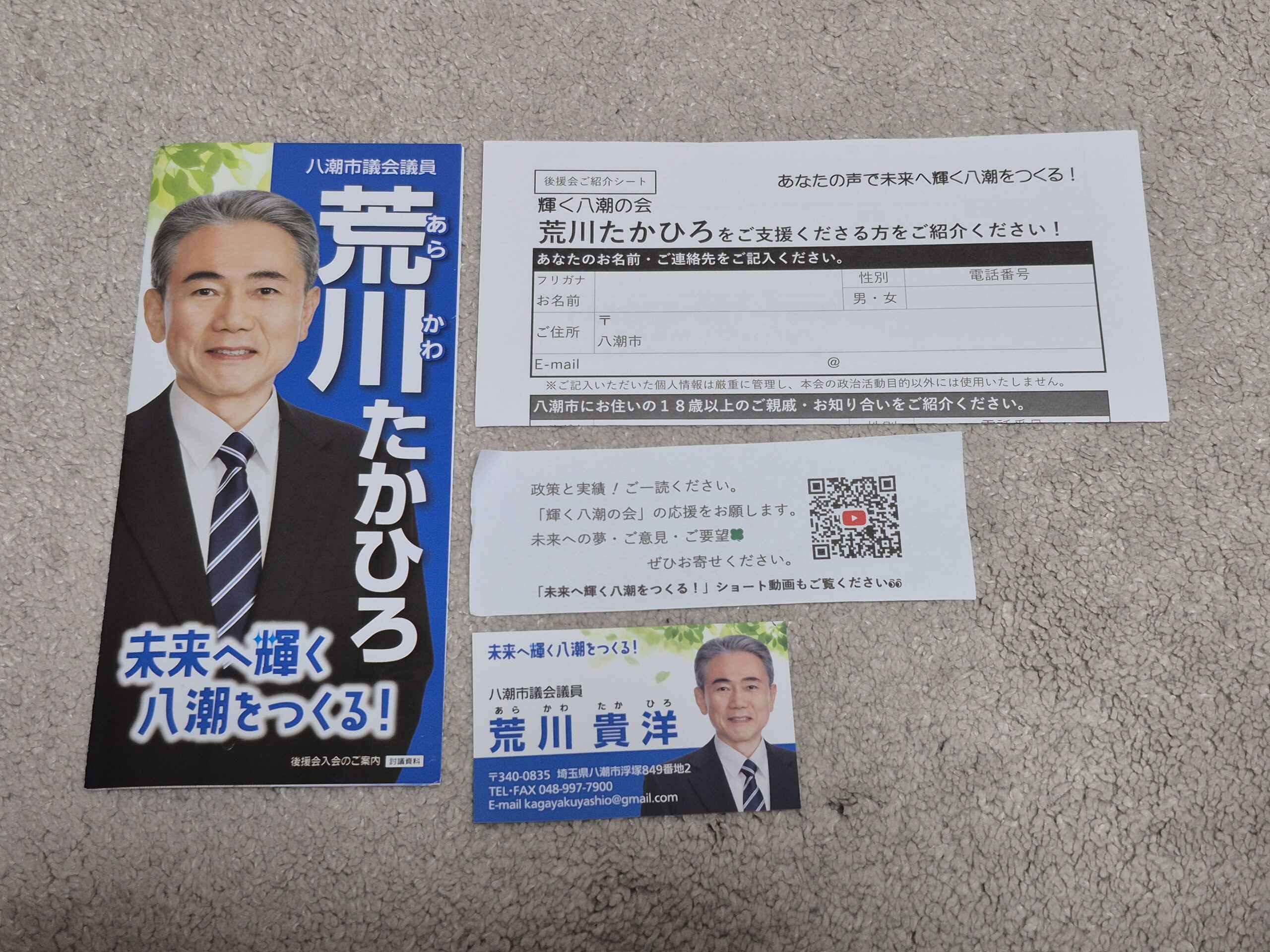

荒川氏が配布したとされる一連の物品(ビラ、メモ書き、後援会入会依頼の紙、名刺)は、それぞれが独立した文書であると同時に、一つのパッケージとして有権者に届けられたものである。したがって、その適法性を判断するためには、個々の文書の内容を精査するとともに、それらが一体として与える総合的な効果を分析する必要がある。

2.1 政策ビラ(ビラ)

提供された情報によれば、配布されたビラには荒川氏の氏名と顔写真、そして「輝く八潮チャレンジ 7つの取り組み」と題された政策集、さらに「政策提言と実績」が記載されていた。

形式上、このビラは政策の普及宣伝を目的とした「政治活動用ビラ」(政治活動用ビラ, seiji katsudō-yō bira)に該当すると考えられる。政治活動用ビラの配布自体は、選挙運動期間外であっても原則として認められている 7。その内容は、政策、実績、政治信条などを有権者に伝え、政治家としての資質をアピールするものであり、政治活動の根幹をなすものだからである。

しかし、その適法性は、内容やデザイン、そして配布された文脈に大きく左右される。当局が問題視する場合、以下の点が焦点となる。

- デザインの意図:ビラに掲載された氏名や顔写真が、政策に関する記述と比較して不釣り合いなほど大きく、目立つように配置されていないか。もしそうであれば、そのビラの主たる目的は政策の伝達ではなく、来るべき選挙に向けた候補者の「氏名普及宣伝」(氏名普及, shimei fukyū)にあると判断される可能性がある 。氏名普及は、当選を目的とした有利な行為の典型例であり、選挙が間近に迫った時期に行われれば、事前運動とみなされるリスクが非常に高まる。

- 文言のニュアンス:「あなたの声で未来へ輝く八潮をつくる!」といったキャッチフレーズは、それ自体は一般的な政治スローガンである。しかし、選挙直前の文脈では、有権者に対して「私に投票してくれれば、あなたの声を実現します」という、間接的な投票依頼のメッセージとして機能する可能性がある。

このビラ単体で見れば、直ちに違法と断定することは難しいかもしれない。デザインが常識の範囲内であり、直接的な投票依頼の文言がなければ、「純粋な政策宣伝」であるとの弁明も一応は成り立つ。しかし、このビラの真の法的評価は、他の配布物と組み合わされたときに初めて明らかになる。後述するメモ書きや後援会入会申込書と共に配布されたことで、このビラは単なる政策紹介文書ではなく、有権者に「この政策と実績を持つ私を応援してください」と訴えかけるための、選挙運動パッケージの核心部分としての役割を帯びることになる。

2.2 手書きのメモ書き(メモ書き)

配布物の中で、法的観点から最も重大な意味を持つのが、手書きのメモ書きである。そこには「政策と実績!ご一読ください。後援会の応援をお願します。未来への夢・ご意見・ご要望ぜひお寄せください。」と記されていた。

この中で決定的に重要なのは、「後援会の応援をお願します」(後援会の応援をお願いします)という一文である。この表現は、公職選挙法の規制を回避しようとする意図が透けて見える、計算された曖昧さを内包している。

- 「応援」という言葉の二重性:文字通り解釈すれば、この文言は「後援会という政治団体への支援」を求めているに過ぎず、候補者個人への投票を直接依頼しているわけではない。これは、違反を追及された際に「あくまで後援会活動への協力を求めただけで、選挙運動ではない」と弁明するための、いわば「逃げ道」として機能する。

- 文脈における真の意味:しかし、選挙告示日を2週間後に控えた時期に、立候補予定者本人から有権者に対して発せられる「応援」という言葉は、社会通念上、単なる政治団体への支援要請をはるかに超えた意味を持つ。それは、来るべき選挙において自分に投票してほしいという、極めて強い electoral message を内包した婉曲表現( euphemism )であると解釈するのが自然である。有権者の大半は、この言葉を事実上の投票依頼として受け取るであろう。

この種の婉曲表現が、司法の場でどのように判断されるかについては、重要な判例が存在する。例えば、ある国政選挙の事例()では、選挙公示前に送付された文書に含まれていた「支援の輪を広げて頂きたく」(支援の輪を広げていただきたく)や「何卒お力添えの程を」(なにとぞお力添えのほどを)といった表現が、文脈上、実質的な投票依頼に該当すると認定された 。裁判所は、文言の表面的な意味にとらわれず、その文書が送付された時期や目的、受け手がどのように認識するかを総合的に考慮し、その実質的な意図を判断した。

この判例に照らせば、荒川氏の用いた「応援をお願いします」という言葉も、単なる後援会活動への協力依頼という弁明は通用せず、特定の選挙における特定の候補者の当選を目的とした、投票獲得に有利な行為、すなわち選挙運動の一環であると認定される可能性が極めて高い。このメモ書きは、パッケージ全体の目的が選挙運動にあることを示す、動かぬ証拠となりうる。

2.3 後援会入会依頼の紙

パッケージには、後援会への入会を促す申込書も含まれていた。後援会活動、特に会員募集は、平時においては正当な政治活動として広く認められている 8。後援会は、政治家が政策を訴え、有権者との対話を深めるための重要な基盤であり、その組織拡大は政治活動の自由に属するからである。

しかし、その行為が選挙の直前に行われ、かつ不特定多数の有権者を対象とする場合、その法的評価は一変する。牧之原市の警告事例によれば、後援会への加入勧誘が選挙直前に行われ、その方法が不特定多数を対象としている場合(例:加入勧誘文書をポストへ投函する)、それは事前運動とみなされる可能性があると指摘されている 10。

荒川氏のケースでは、以下の点が問題となる。

- 勧誘の真の目的:選挙まで2週間というタイミングでの後援会勧誘は、純粋に政治理念に賛同する仲間を募るというよりも、選挙人名簿の合法的な収集(いわゆる「個票集め」)や、投票依頼を行うための接点作りが主たる目的であると疑われる。当局は、この行為が後援会活動を隠れ蓑にした、実質的な選挙運動ではないかと判断する可能性が高い 。

- 他の配布物との連動:「政策と実績」をアピールするビラと、「応援をお願いします」と書かれたメモ書きとセットで後援会入会を勧誘する行為は、受け手に対して「この候補者を当選させるために、後援会に入って支援しよう」という一連の思考を促すように設計されている。これにより、後援会への入会行為自体が、来るべき選挙における投票行動と直結したものとして位置づけられてしまう。

したがって、この後援会入会依頼は、単独の政治活動ではなく、ビラとメモ書きによって醸成された選挙ムードを具体的な支持行動へと転化させるための、選挙運動戦略の重要な一翼を担っていると評価できる。

2.4 名刺とパッケージ全体の相乗効果

配布物には名刺も含まれていた。名刺の交換は、社会的な儀礼行為として通常は問題とならない 。しかし、これも配布の態様によっては法に抵触しうる。例えば、不特定多数の住居の郵便受けに無差別に投函するような行為は、文書図画の頒布規制に違反するだけでなく、戸別訪問の禁止に抵触する恐れも指摘されている 。

ここで最も重要なのは、これらの配布物が個別にではなく、一つのパッケージとして配布されたという事実である。個々の要素をバラバラに見れば、それぞれに「政治活動である」という弁明の余地が残されているかもしれない。ビラは政策宣传、メモは後援会への協力依頼、申込書は会員募集、名刺は自己紹介、というようにだ。

しかし、これらが一体として有権者の手に渡ったとき、そこには強力な「相乗効果」が生まれる。

- ビラが、候補者の政策と実績を提示し、「なぜこの候補者を選ぶべきか」という論理的な根拠を提供する。

- 名刺が、候補者の身元を明確にし、有権者との個人的なつながりを演出する。

- 後援会入会申込書が、支持者が具体的な行動を起こすための受け皿(メカニズム)を提供する。

- そして、手書きのメモ書きが、パッケージ全体に人間的な温かみを加えつつ、「応援をお願いします」という言葉で、有権者の感情に訴えかけ、投票という最終行動への「行動喚起」(Call to Action)を行う。

このように、各要素が相互に補完し合うことで、このパッケージ全体は「私はこういう実績と政策を持つ候補者です。来る選挙で、あなたからの応援、すなわち一票をいただきたい。その証として、ぜひ後援会に入ってください」という、極めて明確かつ説得力のある選挙運動のメッセージを構成している。

この全体的な効果を重視する分析手法は、司法判断においても採用されている。前述の判例()では、裁判所は送付された個々の文書(政策はがき、協力依頼文、機関紙など)を個別に評価するのではなく、それらが一体となって構成するメッセージの全体像を分析し、その選挙運動としての性質を認定した。このアプローチに基づけば、荒川氏の配布物一式は、個々の部品の集合体ではなく、精緻に設計された「事前運動のためのキット」であると評価される可能性が非常に高い。各要素の合法性を個別に主張する弁明は、この強力な全体的効果の前では説得力を失うだろう。

第3章 決定的な文脈的要因:時期、配布方法、そして判例

ある行為が事前運動に該当するか否かの判断は、配布された物体の内容だけでなく、それが「いつ」「どのように」「誰に」配布されたかという文脈的要因に大きく依存する。本章では、荒川氏の行為が選挙告示日の2週間前という決定的な時期に行われたことの重要性、配布方法、そして類似事案に関する司法判断を分析する。

3.1 時期の決定的な重要性:告示日2週間前というタイミング

荒川氏による一連の文書の配布は、八潮市議会議員選挙の告示日の2週間前に行われた。この「時期」という要素は、事前運動の成否を判断する上で極めて重大な意味を持つ。

公職選挙法の運用実務において、ある政治活動が選挙運動とみなされるか否かは、選挙期日との時間的近接性に大きく影響されることが広く知られている 。例えば、選挙の半年前や1年前に同じ内容の政策ビラを配布する行為は、有権者との継続的な対話や政策の周知を図る「地盤培養行為」(地盤培養行為, jiban baiyō kōi)の一環として、正当な政治活動と認められる可能性が高い 8。この時期においては、特定の選挙はまだ遠い将来のことであり、活動の主たる目的が直近の投票依頼にあるとは解釈されにくいからである。

しかし、選挙告示日までわずか2週間という時点では、状況は全く異なる。この時期には、立候補予定者のあらゆる公的活動は、来るべき選挙というフィルターを通して有権者に認識される。選挙はもはや抽象的な可能性ではなく、目前に迫った具体的なイベントであり、政治家と有権者の間のコミュニケーションにおける支配的な文脈となる。

この時間的近接性は、いわば「証拠の価値を高める乗数」として機能する。同じ「応援をお願いします」という言葉も、半年前であれば多義的に解釈されうるが、選挙直前であれば、その意味は投票依頼へと強力に収斂される。したがって、荒川氏側がこれらの行為を「通常の政治活動の一環」と主張したとしても、その説得力は著しく低い。むしろ、選挙戦が間近に迫っているからこそ、このような集中的なアピールを行ったと解釈するのが合理的である。この決定的なタイミングは、荒川氏の行為の目的が、一般的な政治理念の普及ではなく、特定の選挙における当選にあったことを強く推認させる、極めて不利な状況証拠となる。

3.2 決定的な違反行為:不特定多数への配布

ご提供いただいた情報によれば、これらの配布物は不特定多数の有権者に対して配布されたとのことである。この「不特定多数への配布」という事実は、本件の法的評価において決定的な意味を持ち、行為の違法性を裏付ける核心的な要素となる。

政治活動と選挙運動を区別する上で、その行為が「誰」に向けられたものであるかは極めて重要な判断基準となる。既存の後援会員など、特定の支持者集団内部でのコミュニケーションであれば、それは組織の結束を固めるための政治活動と見なされる余地がある。しかし、配布の対象が不特定多数の一般有権者へと拡大した瞬間、その行為の性質は根本的に変容する。それはもはや内部的な情報伝達ではなく、新たな支持者を獲得し、投票を促すことを目的とした、外部への働きかけ、すなわち「選挙運動」そのものとなる。

この点については、過去の警告事例や自治体の見解が明確な指針を示している。

- 選挙直前に、後援会への加入勧誘文書を不特定多数を対象としてポスティングする行為は、事前運動とみなされる可能性がある 10。

- 告示日直前に、立候補予定者の氏名が記載された政治活動用ビラや名刺を不特定多数に頒布する行為は、事前運動に該当する恐れがある 。

- 路上で通行人に対し、氏名や顔写真入りの名刺型ビラを無差別に頒布したケースも、事前運動の事例として挙げられている 11。

これらの事例は、選挙が間近に迫った時期に、候補者の氏名や政策を不特定多数に広める行為が、いかに事前運動と認定されやすいかを示している。荒川氏の行為は、まさにこれらの典型例に合致する。政策ビラ、応援を求めるメモ、後援会入会申込書をセットにして不特定多数に配布する行為は、有権者に対して投票を働きかける意図が極めて明白であり、「純粋な政治活動」であるという弁明が成り立つ余地はほとんどない。この配布方法の選択によって、本件は曖昧な境界領域の事案ではなく、事前運動の定義に明確に合致する事案として位置づけられる。

3.3 判例による照明:同窓会名簿への文書送付事件()

荒川氏の事案を法的に評価する上で、極めて示唆に富むのが、ある衆議院議員選挙の候補予定者が公示前に文書を送付した行為が事前運動にあたるとされた判例()である。この判例は、本件と多くの類似点を持ち、司法がこの種の事案をどのように判断するかの具体的な指針を与えてくれる。

- 事案の概要と比較:当該判例の事案では、候補予定者が選挙公示日の5日前に、自身の出身大学の同窓会名簿に記載された選挙区内の卒業生に対し、政策を記したはがき、応援を依頼する趣旨の挨拶文、党の機関紙などを同封した封書を郵送した。これは、荒川氏が政策ビラ、応援を依頼するメモ書き、後援会入会申込書などを一つのパッケージとして配布した行為と、その構造が酷似している。

- 「準備行為」という弁明の排斥:判例の被告人側は、文書の送付は選挙運動用はがきの宛名書きやポスター掲示場所の確保を依頼するための「選挙運動の準備行為」であり、適法であると主張した。しかし裁判所は、たとえ準備行為という名目であっても、送付先との間に協力依頼を期待しうるような特別な人的関係がない場合、その行為は実質的に有権者本人への投票依頼を目的とした選挙運動に他ならないと判断し、この主張を退けた。荒川氏が同様に「後援会活動の準備」と主張したとしても、配布対象が不特定多数であれば、この判例と同様の理由で認められない可能性が高い。

- 配布対象者の性質:判例で最も重要な争点の一つが、配布対象である「大学の同窓生」が、準備行為を依頼するに足る特別な関係にある集団か否かであった。裁判所は、単に同じ大学の卒業生であるという共通点だけでは、選挙運動への協力を期待しうるほどの強固な人的関係があるとは言えず、法的には一般の有権者と変わらない「不特定多数」の一部であると認定した 。この判断は、荒川氏の行為を評価する上で決定的に重要である。荒川氏が不特定多数の住民に配布した行為は、この判例における「特別な関係のない集団」への働きかけにまさに該当し、選挙運動と判断されることを強く裏付けている。

- 司法の判断枠組み:この判例は、裁判所が①文書パッケージ全体のメッセージ性を総合的に分析し、②選挙期日との時間的近接性を重視し、③「応援」や「支援」といった婉曲表現の実質的な意味を解釈し、④配布対象者と候補者との間の既存の人的関係の有無を厳格に評価するという、一貫した判断枠組みを持っていることを示している。この枠組みを荒川氏の事案に適用すれば、違法な事前運動であるとの結論に至る可能性は極めて高いと言わざるを得ない。この判例は、荒川氏の行為が直面する法的リスクの大きさを明確に示している。

第4章 総合的評価と法的結論

これまでの分析を踏まえ、八潮市議会議員・荒川たかひろ氏の行為が公職選挙法上の事前運動に該当するか否かについて、総合的な法的評価と結論を述べる。

証拠の評価

本件における違法性の判断は、個々の証拠を積み重ね、それらが一体として何を物語っているかを評価することによって導き出される。

- 決定的証拠としてのパッケージの相乗効果:単体では政治活動と弁明しうるビラや後援会申込書も、一つのパッケージとして組み合わされることで、その性質は一変する。政策アピール(ビラ)、行動喚起(メモ書き)、そして支持の受け皿(後援会申込書)が一体となり、選挙における投票を促すという明確な目的を持ったコミュニケーション・ツールを構成している。この「パッケージとしての全体性」は、行為の選挙運動性を裏付ける最も強力な証拠である。

- 意図を示す婉曲表現:「応援をお願いします」という言葉は、選挙が間近に迫った文脈において、投票依頼の意図を隠しつつそのメッセージを伝えるための、計算された「コード言語」として機能している。判例()に照らせば、このような表現は、当局によって実質的な投票依頼と解釈される可能性が極めて高い。

- 状況証拠としての時期:告示日のわずか2週間前というタイミングは、これらの活動が日常的な政治活動ではなく、目前の選挙戦に焦点を合わせたものであることを強く推認させる。この時間的近接性は、他の証拠の証明力を増幅させる効果を持つ。

- 違反を決定づける配布方法:配布物が不特定多数の有権者に向けられたという事実は、本件行為が選挙運動であることを決定づける。これは、既存の支持者との内部的なコミュニケーションではなく、新たな票の獲得を目的とした外部への働きかけに他ならない 。

結論

以上の分析を総合すると、以下の法的結論が導き出される。

荒川たかひろ氏が、八潮市議会議員選挙の告示日2週間前に、ビラ、メモ書き、後援会入会依頼の紙、名刺を一式として不特定多数の有権者に配布した行為は、公職選挙法第129条が禁止する「事前運動」に該当する可能性が極めて高い。

その理由は、①選挙告示日まで2週間という時間的近接性、②政策アピールと支持要請を組み合わせた文書パッケージ全体の明確な選挙運動性、③「応援」という言葉を用いた実質的な投票依頼の存在、そして④不特定多数を対象とした配布方法、という4つの要素が重なり合うことで、「特定の選挙において特定の候補者の当選を目的とし、投票を得るために有利な行為」という選挙運動の定義を完全に満たすからである。この状況下で、当該行為を「純粋な政治活動」であったと弁明することは、判例()の示す司法判断の傾向に鑑みても、極めて困難であると評価せざるを得ない。

さらに、仮に配布が戸別訪問によって行われていた場合、それは事前運動であるか否かを問わず、公職選挙法第138条違反という、それ自体で独立した重大な違法行為を構成する 。

違反が認定された場合の罰則は、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金であり、これに伴い選挙権および被選挙権が停止される可能性がある 。これは、政治家としてのキャリアに終止符を打ちかねない、極めて重い処分である。

第5章 コンプライアンス遵守のための提言:候補者のための指針

荒川氏の事例は、公職選挙法の複雑さと、政治活動と選挙運動の境界線がいかに曖昧であるかを改めて浮き彫りにした。選挙の公正を確保し、意図せざる違反を避けるため、全ての候補者および立候補予定者は、以下の指針を遵守することが強く推奨される。

活動の明確な分離

まず基本となるのは、日常的に行う「政治活動」と、特定の選挙に向けた「選挙運動の準備行為」を、意識的に明確に分離することである。政策の普及や地盤培養は継続的に行うべきであるが、特定の選挙が視野に入ってきた段階で、その活動内容が選挙運動と誤解されぬよう、慎重な見直しが必要となる。

「タイミング・テスト」の実施

選挙が近づくにつれて、規制は段階的に厳しくなるという認識を持つべきである。特に、選挙の任期満了日の6ヶ月前からは、候補者個人の氏名や類推事項を表示した政治活動用ポスターの掲示が禁止されるなど、具体的な法的規制が発動する 。この「6ヶ月」という期間を目安とし、選挙が近づくにつれて、不特定多数に向けた自己の氏名や顔写真を強調するような活動は段階的に縮小・自粛することが賢明である。告示日直前の活動は、常に「事前運動ではないか」という厳しい目で評価されることを肝に銘じるべきである。

言葉と内容の規律

マス・コミュニケーションに用いる文書や発言において、選挙を想起させる曖昧な言葉の使用は厳に慎むべきである。特に「応援」「支援」「お力添え」「頑張ります」といった言葉は、選挙直前の文脈では投票依頼と解釈されるリスクが非常に高い。配布する文書の内容は、あくまで政策の解説、具体的な活動報告、あるいは純粋な集会(政治資金パーティー、勉強会など)の告知に徹するべきである。有権者の支持を得たいという気持ちが、法律の境界線を超えた表現につながりやすいことを自覚し、常に客観的な視点から内容をチェックする規律が求められる。

対象者の明確な区分

コミュニケーションの対象者を明確に区別することは、コンプライアンス上、極めて重要である。

- 内部コミュニケーション:既存の後援会員や、これまで継続的に活動を共にしてきた明確な支持者に対する連絡(機関紙の送付、会員向け会合の案内など)は、政治活動として広く認められる。

- 外部コミュニケーション:不特定多数の一般有権者に対する働きかけは、選挙運動とみなされるリスクが格段に高まる。特に、選挙直前期において、不特定多数を対象とした文書のポスティングや無差別な名刺配布は、事前運動の典型例として指摘されており、絶対に避けるべきである 。

誰に、何を伝えるのか。この二つの軸を常に意識し、対象者に応じた適切なコミュニケーション手段を選択する必要がある。

選挙管理委員会への事前相談

最も確実かつ重要なコンプライアンス遵守策は、疑問が生じた際に、活動を行う前に管轄の選挙管理委員会(選挙管理委員会, Senkyo Kanri Iinkai)に相談することである 12。計画しているビラのデザイン、集会の告知方法、ウェブサイトの表現など、少しでも事前運動に該当する懸念がある場合は、事前に選挙管理委員会の見解を確認することが、後の深刻なトラブルを防ぐ最善の策となる。八潮市選挙管理委員会もウェブサイトで注意喚起を行っているように 、選挙管理委員会は罰則を科すだけの機関ではなく、公正な選挙を実現するためのアドバイスを提供する重要なパートナーでもある。このリソースを積極的に活用することが、全ての候補者に求められる。

コメント