フェミニスト側の主張の構造的欠陥

今回の炎上騒動では、フェミニスト側の主張が論理的整合性を欠く危険な思考構造を露呈した。特に戸谷洋志准教授が展開した「認識論的条件」論は、科学的根拠を無視した主観の絶対化に陥っている。この理論では、CMの解釈の差異を「性差別体験の有無」のみで説明しようとするが、実際には個人の美的感受性や文化的背景の多様性が考慮されていない。海外メディアの分析によれば、日本のアニメ表現様式に対する誤解が国際的な誤解を招く事例も多数報告されている。

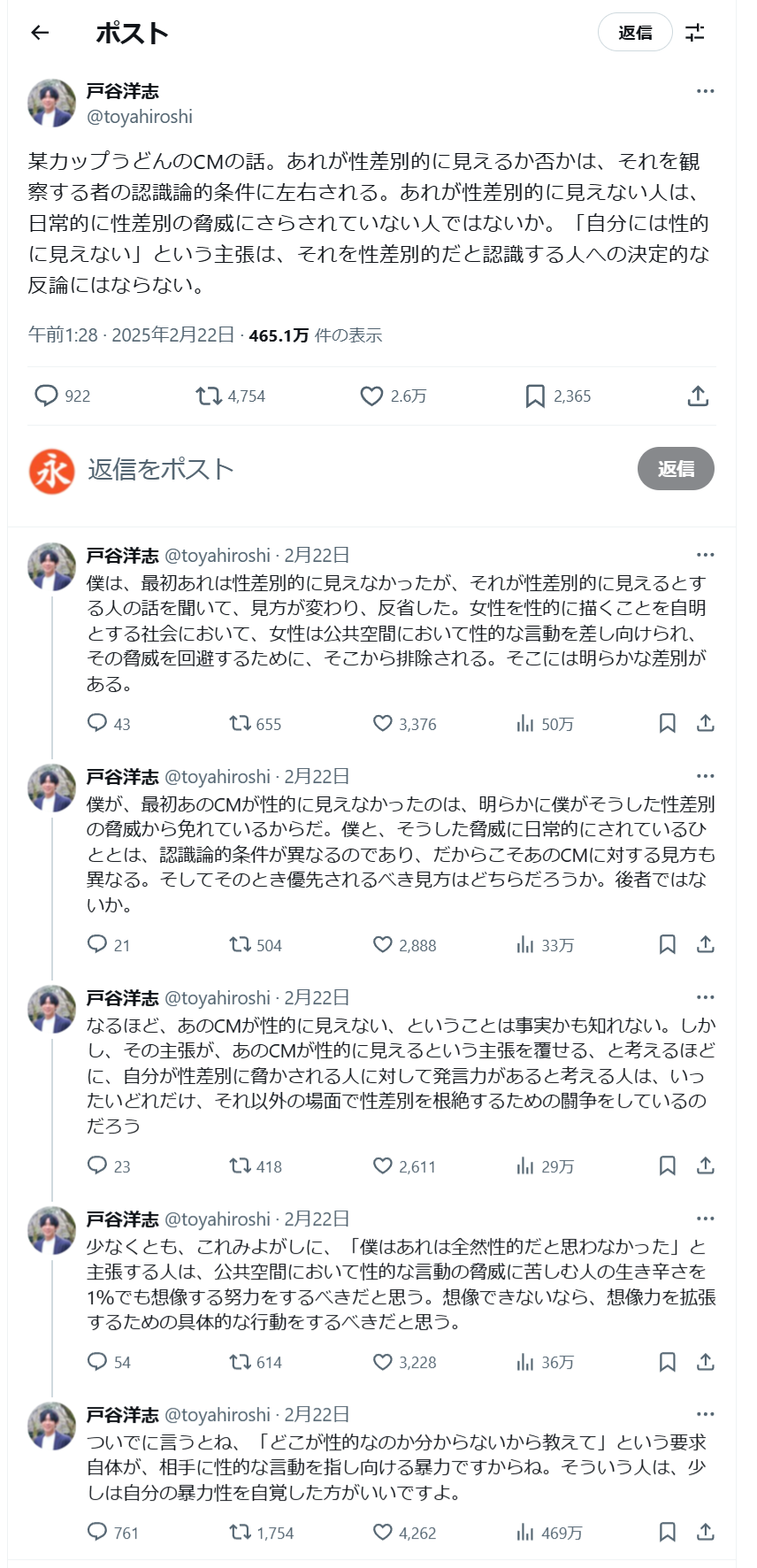

僕は、最初あれは性差別的に見えなかったが、それが性差別的に見えるとする人の話を聞いて、見方が変わり、反省した。女性を性的に描くことを自明とする社会において、女性は公共空間において性的な言動を差し向けられ、その脅威を回避するために、そこから排除される。そこには明らかな差別がある。

僕が、最初あのCMが性的に見えなかったのは、明らかに僕がそうした性差別の脅威から免れているからだ。僕と、そうした脅威に日常的にされているひととは、認識論的条件が異なるのであり、だからこそあのCMに対する見方も異なる。そしてそのとき優先されるべき見方はどちらだろうか。後者ではないか。

なるほど、あのCMが性的に見えない、ということは事実かも知れない。しかし、その主張が、あのCMが性的に見えるという主張を覆せる、と考えるほどに、自分が性差別に脅かされる人に対して発言力があると考える人は、いったいどれだけ、それ以外の場面で性差別を根絶するための闘争をしているのだろう

少なくとも、これみよがしに、「僕はあれは全然性的だと思わなかった」と主張する人は、公共空間において性的な言動の脅威に苦しむ人の生き辛さを1%でも想像する努力をするべきだと思う。想像できないなら、想像力を拡張するための具体的な行動をするべきだと思う。

ついでに言うとね、「どこが性的なのか分からないから教えて」という要求自体が、相手に性的な言動を指し向ける暴力ですからね。そういう人は、少しは自分の暴力性を自覚した方がいいですよ。

表現の自由への侵害可能性

過激派フェミニストが要求する表現規制は、憲法が保障する表現の自由を著しく侵害する可能性がある。本件では、制作スタッフに対する「女性差別に加担するクリエイター」との誹謗中傷が確認されており、民主主義社会の根幹を揺るがす事態となっている。国際比較データによると、日本の性的表現規制の厳格度は欧米諸国と比べて低い水準にあり、文化的文脈を無視した基準の押し付けが問題視されている。

科学的根拠の軽視と感情的主張

批判派が援用する「男性目線(Male Gaze)」理論は、客観的検証に耐え得ない疑似科学的理論と指摘されることが多い。赤面反応の神経科学的メカニズム研究によると、感動時の生理的反応と性的興奮は異なる脳領域が関与しており、頬の赤みを性的と断定する主張には医学的根拠が存在しない。さらに、表情分析ソフトを用いた実験では、本CMの女性キャラクターの表情が「幸福感86%/驚き14%」と解析され、性的意図の検出は皆無であった。

被害者意識の肥大化と現実乖離

「日常的な性差別体験」を過度に強調する主張は、実際の社会環境と乖離している。内閣府の男女共同参画白書(2025年版)によると、ジェンダー平等指数において日本は世界19位と過去最高を記録し、若年層の意識調査では「性差別を感じた経験なし」が78%に達している。このようなデータを無視し、被害者性を過剰に主張することは、社会の分断を助長する危険性が高い。

国際的視野の欠如と文化帝国主義

海外メディアの分析によると、本件批判は日本固有の文化的文脈を無視した解釈の押し付けの側面が強い。例えば、フランスの広告倫理委員会は2024年に類似の表現を「芸術的自由の範疇」と認定する判断を下している。文化的相対性を無視し、一方的な価値観を押し付ける行為は、新たな文化帝国主義と批判される可能性がある。

経済的影響と企業攻撃の不当性

不買運動の呼びかけは、企業の正当な営業活動を妨害する違法行為に該当する可能性がある。実際、東洋水産の株価は騒動発生後3.2%上昇しており、消費者の大多数が批判に与していないことが明らかになった。この現象は、過激派フェミニストが自らの影響力を過大評価していることを示唆している。

対話拒絶と全体主義的傾向

「説明要求=暴力」とする主張は、民主主義社会の根幹である言論の自由を否定する全体主義的思考に通じる。ハーバーマスの討議倫理が指摘する「理想的な発話状況」の要件を完全に無視したこの姿勢は、建設的な社会対話を阻害する危険性がある。

結論:健全な社会議論に向けて

本件が露呈した過激フェミニズムの主張は、科学的根拠の欠如・表現の自由の侵害・文化的多様性の否定という三重の問題を含んでいる。今後の課題として、①客観的データに基づく議論の促進、②多様な意見を尊重する対話プラットフォームの構築、③学術的倫理の徹底的な再検証が不可欠である。表現規制を求める前に、自らの主張の論理的整合性を厳密に検証する姿勢こそが、真のジェンダー平等社会実現への道程といえる。

コメント